1. 情感缺失下的“代餐文化”

人越来越孤独,很多人没有真正的朋友,连家人都难得一聚。

于是我们开始寻找“替代情感”,比如追剧、听故事、刷短视频。

“卷席筒”这类老故事,虽然情节简单,但情感真挚,就像一碗热汤,温暖又安心。

1. 情节紧凑,冲突明确

每一集“卷席筒”几乎都有明确的矛盾和反转,适合做成短视频形式。

比如“曹保山被冤入狱”、“继母恶行败露”等桥段,天然具有“点”。

2. 家庭的冲突,直击当代人痛点

“卷席筒”的心矛盾,是家庭内部的不公与亲情撕裂。

继母偏心、兄弟反目、亲情冷漠,这些情节在当今依然存在,甚至愈演愈烈。

有人说:“现在的孩子哪有什么兄弟妹,只有一个‘别人家的孩子’。”

“卷席筒”用最直白的方式把这些问题搬上舞台,让观众一边看戏,一边反思自己的家庭关系。

2. 对“是非分明”的渴望

现在的环境越来越复杂,很多时候我们分不清谁对谁错。

“卷席筒”这种“好人坏人一目了然”的故事,反而让人觉得踏实。

它像一面镜子,照出我们内心对简单、直接、清晰的值判断的渴望。

2. 情感共鸣,容易引发讨论

观众看到“卷席筒”里的家庭纷争,往往会到自己的经历。

评论区自然会热闹起来,有人“继母太狠”,也有人感叹“兄弟情难寻”。

3. 怀旧成为一种情绪消费

“卷席筒”的老观众,很多已经退休或步入中年。

他们在看到这个故事时,不只是看戏,更是在回忆青春。

而年轻人则通过“怀旧”来寻找一种文化认同,仿佛通过老故事,可以连接上一代人的记忆与情感。

3. 跨代际传播潜力大

年轻人刷短视频看到“卷席筒”,可能会好奇问长辈:“这是啥?”

长辈一听,立刻有话要说,于是形成了“代际对话”。

这种现象在当下的内容生态中非常,也极具传播力。

3. 正义的胜利,满足人们内心的正义感

在这个“谁红谁有理”的,很多人开始怀疑正义是否还存在。

但“卷席筒”告诉我们:善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到。

哪怕过程再曲折,结局还是正义战胜了邪恶。

这种“爽感”在现实生活中难以实现,但在故事中,它成了我们情绪的出口。

一、卷席筒到底是个啥?为什么突然又火了?

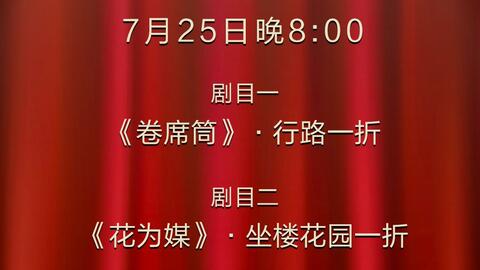

“卷席筒”其实是豫剧《唐知县审诰》中的一个经典唱段,后来逐渐演变成一部完整的戏曲故事。

主角“曹保山”,也就是“卷席筒”的主人公,是一个典型的悲情小,从小受尽继母的,最终凭借自己的善良和坚持赢得尊重。

这个故事最早在上世纪七八十以电影和戏曲形式传播,如今却在短视频平台、音频平台甚至直播中重新被演绎,播放量动辄百万、千万。

三、从“卷席筒”翻红看当代人的精神需求

“卷席筒”的走红,背后反映的是我们这一代人的情绪缺口。

我们可以从以下几来理解这种现象:

二、为什么“卷席筒”能打动人心?三个关键词告诉你真相

1. 善良的主角,像极了现实中的你我

“卷席筒”里的曹保山,不是什么英雄,也不是大富大贵的主角。

他只是一个老实巴交的孩子,从小被欺、被误解,却始终坚持做对的事。

这种设定像极了我们普通人——努力生活、不争不抢、默默承受压力。

当我们在现实中感到无力、屈时,看到这样的角,就像在替自己发声,内心瞬间被治愈。

五、:真正的款,是经得起时间考验的情感共鸣

“卷席筒”的走红不是偶然,它是情绪的缩影。

它告诉我们:

再老的故事,只要讲得真诚,就能打动人心;再简单的道理,只要说得真实,就能引发共鸣。

四、为什么“卷席筒”适合做成款内容?

如果你是一个内容创作者,不妨看看“卷席筒”能带给你的启发:

就像一句老话所说:

“人心不古,但情义永存。”

我们这一代人,虽然活在科技发达的,但内心的柔软和对正义、亲情、善良的渴望从未改变。

“卷席筒”之所以能再次翻红,是因为它唤醒了我们心底最真实的情感。

或许,我们真正需要的从来不是“新故事”,而是那些能让我们安心、感动、思考的“老味道”。

这背后其实藏着一个耐人寻味的现象:

我们越是活得快,越渴望慢的、纯粹的情感;越是被信息,越想回到那个“好人有好报”的单纯。

卷席筒播放全集的背后:为什么我们越来越离不开这种“老掉牙”的故事?

你有没有发现,最近在短视频平台或者长辈的聊天记录中,频繁出现一个关键词:“卷席筒全集播放”?

你可能会不屑一顾:“不就是那个老掉牙的戏曲故事嘛,怎么还火起来了?”

但你有没有想过,为什么一个几十年前的老故事,竟然在这个信息、节奏飞快的重新翻红?

是不是我们这一代人开始怀念过去?还是说,“卷席筒”讲的其实不只是一个故事,而是一种我们内心深处始终渴望的情感寄托?

相关问答