1. 传统文化要“活”起来,而不是“供”起来

很多地方戏曲被做成展览、放进博物馆,变成了“静态文化”。

但《对花》不一样,它一直在“动”——在舞台上动,在口头上动,在情感中动。

只有动起来的文化,才有生力。

1. 痛点共鸣:快节奏,我们缺的不是娱乐,而是情感的寄托

人刷短视频、追剧、打游戏、刷直播……娱乐方式多到眼花缭乱,但真正能打动人心的,却越来越少。

而《对花》不一样,它没有、没有明星、没有热搜,但它有的,是人与人之间最真实的情感。

姜桂芝为了寻找丈夫,一路征战;罗成为了家,舍生忘。这种“情义两全”的设定,在今天看来,依然令人动容。

2. 情节紧凑:节奏快,不拖沓,符合人口味

很多人认为传统戏曲“磨叽”,但《对花》偏偏是个例外。

它从头到尾,几乎是一口气演到底,没有冗长的铺垫,也没有复杂的支线,有的只是“你来我往”的对唱和“来往”的武打。

这种快节奏、冲突的表达方式,竟意外地契合了当代观众的观看习惯。

2. 要尊重传统,也要敢于创新

虽然《对花》是传统戏,但不同地方、不同剧团、不同演员在演绎时,都会加入自己的理解。

有人把唱词改得更口语化,有人加入舞美元素,有人甚至把它改编成短剧。

这些“微创新”,不是对传统的背叛,而是对传统的延续。

3. 角鲜明:立体,观众“有代入感”

罗成不是高高在上的英雄,他有犹豫、有挣扎、有无奈;姜桂芝也不是柔弱的,她勇敢、果断、有担当。

正是这种“不完美但真实”的设定,让观众产生了烈的代入感。

你可能会在姜桂芝身上看到母亲的影子,在罗成身上看到父亲的缩影,甚至在配角身上,也能找到自己熟悉的“人设”。

3. 让文化“回归”生活

文化不是高高在上的,它是生活的延续。

当我们在婚礼上听到豫剧的唱段,在节日里看到街头的戏曲表演,在饭后闲聊中聊起“罗成和姜桂芝”,这就是文化的回归。

《对花》正是靠着这种“生活化”的传播,才得以一代代传下来。

4. 艺术生力:草根也能成经典

《对花》之所以能火四十年,还因为它一直“活”在间。

不是在博物馆里被供起来的“非遗”,而是真正在老百姓中传唱的“活戏”。

无论是庙会、集市、婚嫁、丧礼,只要锣鼓一响,总有人唱起那句:“罗成我把来比,姜桂芝你说听来……”

一、看懂《对花》,先懂“豫剧”的根

豫剧,是河南的地方戏,也叫河南梆子。它不像昆曲那样文雅婉约,也不像京剧那样讲究身段和行当,它的特点就是“接地气”。

唱腔高亢、节奏明快、语言通俗,讲的是老百姓的故事,唱的是老百姓的心声。

而《对花》,正是豫剧中最具性的剧目之一。

三、从《对花》看传统文化的“破圈”之路

近年来,“潮”“非遗”“汉服”这些词频繁出现在视野中。

越来越多的年轻人开始传统文化,但这只是“破圈”的道门。

真正的“破圈”,不是让年轻人“尝个鲜”,而是让他们“留下来”。

二、为什么《对花》能火四十年?

你可能会问:一部传统戏曲,凭什么能在快节奏的今天,依然拥有如此顽的生力?

答其实很简单:它讲的是“人”的故事,是“情”的表达,是“根”的传承。

四、写在最后:那些年我们听过的老戏,其实从未老去

小时候,我们以为戏曲是“老年人的专属”,长大后才发现,它们其实是“我们共同的记忆”。

那些年在村头看过的戏,那些在收音机里听过的唱,那些在耳边回响的台词,其实早已悄悄地刻进了我们的骨子里。

“锣鼓一响,百步之外有人来;唱词一出,万千思绪随风起。”

愿我们都不忘来路,不回响。

《对花》不仅仅是一部戏,它是一种情感的连接,是一种文化的传承,是一种精神的延续。

它告诉我们:再古老的东西,只要有人记得、有人唱、有人,它就不会老。

但就在这样一个“快节奏吃掉慢文化”的,有一出豫剧,却像一株倔的老树,扎根在间的土壤里,枝繁叶茂、年年开花。它就是——《对花》。

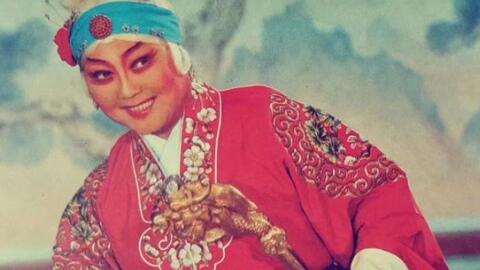

它讲的是隋唐时期的英雄故事:罗成与姜桂芝在相遇,两人互报家门、对论武,从敌对到相知,最终结为夫妻。剧情并不复杂,但它的魅力在于——“戏中有情,情中有魂”。

所以,别再说“戏曲没人看了”,

只要你愿意停下脚步,走进一场《对花》,

你会发现——

那些年我们以为“过时”的声音,其实一直在等我们回头。

而《对花》的成功,或许能给我们一些启示:

这出戏,几十年来在河南各地乡村不断上演,哪怕舞台只是村头搭的简易棚子,演员也只是邻村的草台,但只要锣鼓一响,观众便从四面八方涌来,搬着小板凳,带着孩子,一场戏可以从傍晚看到深夜。

豫剧《对花》:一场跨越四十年的“戏魂”传奇

你有没有过这样的经历?

小时候坐在村口老槐树下,听着喇叭里咿咿呀呀的戏曲声,不懂唱词,却莫名被那高亢激昂的嗓音所吸引。长大后,再回老家,那熟悉的旋律早已被短视频的“卡点神曲”取代。戏曲,似乎成了老一辈人的专属记忆,而年轻一代,几乎只在春节联欢晚会上才偶然听到几句。

相关问答