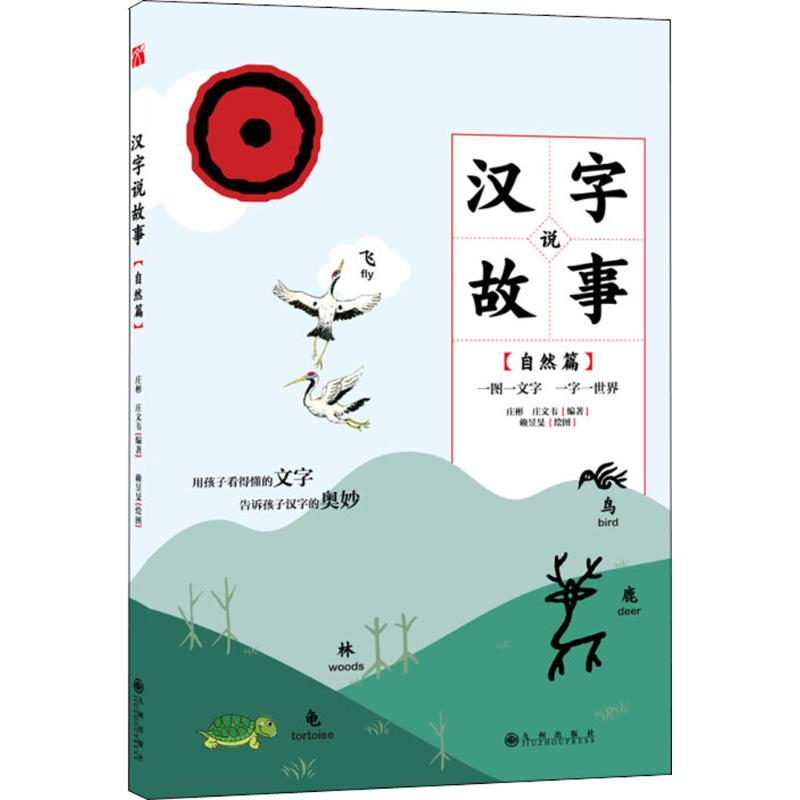

一、20字讲一个字,背后是千年文化传承

你知道吗?

每一个汉字的诞生,都不是随意的组合,而是古人观察、理解生活、表达情感的智慧结晶。

三、汉字不只是字,更是古人眼中的

汉字,是古代人理解的语言工具,更是他们表达思想的载体。

二、为什么现在的人越来越读不懂汉字?

你有没有发现?

现在的年轻人越来越不会写字,提忘字成了常态,更别说理解汉字背后的深意了。

五、:一字一,一一乾坤

汉字,是上没有中断使用的文字体系。

它承载的不只是语言,还有情感、哲学、历史和信仰。

四、让汉字重新“活”起来,是每个中人的责任

我们常常说“文化自信”。

但什么是文化自信?

不是喊,不是穿汉服拍照打卡,而是真正理解我们的文化,从骨子里认同它。

20字讲一个字,不是终点,而是起点。

它让我们重新发现汉字的美,重新理解文化的深。

“孝”,上面是“老”的一半,下面是“子”,意思是孩子背着老人,体现的是传承与责任。

“家”,上面是“宀”,下面是“豕”,说明古人认为有个遮风挡雨的屋顶,还有一口猪,才算是一个完整的家。

“男”,左边是“田”,右边是“力”,说明男子在田地里出力,是古代对男性角的定义。

“好”,由“女”和“子”组成,并非重男轻女,而是表达家庭和美、阳调和的概念。

“信”,“人”与“言”结合,调说话要责,讲信用才值得信赖。

也许你今天只读懂了一个字,那也值得。

因为每一个字,都是通向另一个的门。

再比如“思”字:

“心”在下,“田”在上,说明古人认为思考就像耕田,需要耕耘、需要沉淀,不能急躁。

就像“明”字,是“日”与“月”的结合——

白天有光,夜晚也有光,人生也是这样,有明有暗,才是完整。

就像有人用“20字讲一个字”的方式,把“孝”“家”“男”“好”“信”讲得生动又接地气。

这不是知识的炫技,而是一种文化的唤醒。

愿我们都能在汉字中看见光,看见,也看见自己。

我们不需要每个人都成为语言学家,但我们可以重新认识这些天天打交道的字。

你会发现,原来每一个字,都藏着一段故事,一种情感,一份哲思。

我们可以用短视频的方式去传播它,用图文的形式去解读它,用故事的方式去讲述它。

只要方对了,就能让汉字重新“活”起来。

所以,我们才需要这样的方式——用20个字讲一个字。

用简单的方式,唤醒人们对汉字的兴趣和敬畏。

更可怕的是,很多孩子在学习语文时,只是机械地背诵和拼写,没有兴趣,也没有情感连接。

长此以往,汉字的魅力被遗忘,文化的根也被慢慢抽离。

曾经,写字是一种修行,是一种文化的传承。

而现在,很多人只是把汉字当作输入里的拼音,敲进键盘,不假思索。

最后送你一句话:

“字如人生,写得好,才能走得好。”

比如“哭”和“笑”这两个字:

“哭”是“犬”加“口”,像不像小在叫?其实它表达的是一种情绪的失控,是悲的外化。

“笑”,上面是“竹”字头,下面是“夭”,古人认为笑声像风吹竹叶一样清脆悦耳,多么浪漫!

比如“安”字,为什么是“宀”加“女”?

“信”字为什么是“人”配“言”?

“明”字左边是“日”,右边却是“月”,难道古人觉得白天和黑夜合起来才叫明白?

汉字,是中人共同的记忆,是文化的基因。

读懂了它,就等于读懂了老祖宗留给我们的密码。

而一旦我们不懂它了,它就只是符号,而不是文化。

我们和汉字之间的距离,也就越来越远。

而汉字,就是我们文化自信的重要组成部分。

它是中华文明的载体,是五千年历史的见证者。

这五个字,每一个都像是一幅画、一个故事、一段哲理。

用20个字讲一个汉字,不是为了炫技,而是为了让人重新“看见”文字的力量。

这些疑问,其实藏在每一个汉字的结构里。

今天,我们就用20字讲清一个字,带你走进汉字的,看看老祖宗如何把生活、哲学、情感,全都写进一一划中。

这些设计,不是巧合,而是古人在长期生活实践中总结出的智慧。

每一个偏旁、每一个部首,都是一次生活的提炼。

这背后其实反映了一个问题:

我们对汉字的认知,越来越“工具化”了。

我们只会“用”,却不再“懂”。

20字讲透一个汉字,原来老祖宗早就把智慧藏在了画里!

你有没有这样的感觉?

明明天天在用汉字,但总觉得它像个“熟悉的陌生人”——你会写,但不知道它为什么这么写;你认识它,却读不懂它背后的故事。

相关问答