1. 它考验的是逻辑与能力

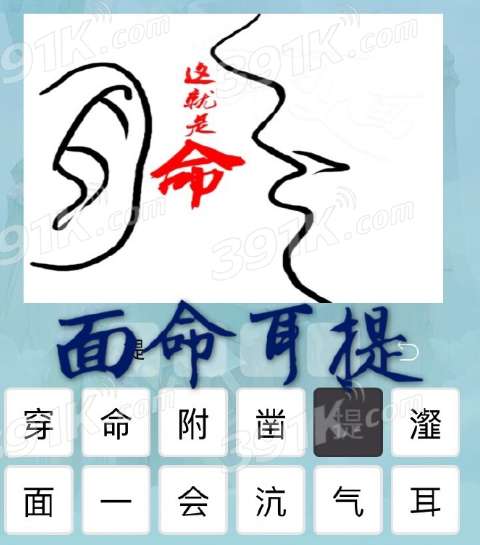

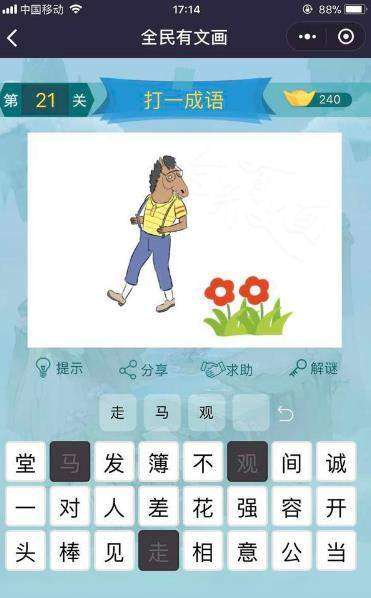

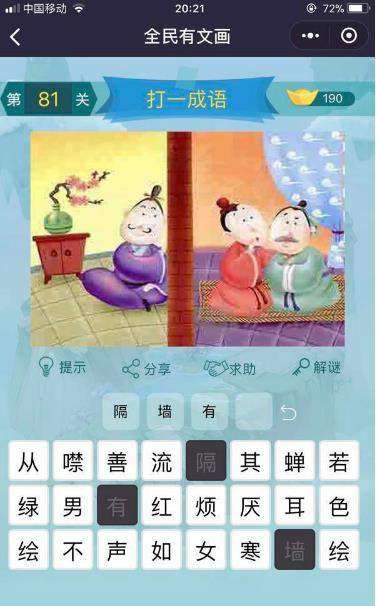

成语谜语不像数学题那样有固定公式,它更像是一种“脑筋体操”。你需要将文字拆解、重组、,甚至要出常规思维。比如“咬吕洞宾”打一成语是“不识好人心”,这需要你对、情节、语义都有一定的理解。

1. 碎片化娱乐的需求

人时间碎片化,注意力越来越短。一个几分钟就能看完的谜题,刚好满足我们“短暂娱乐”的需求。

2. 它充满趣味,适合社交传播

这类谜题的特点就是“上头”,一旦猜中,你会有一种“我真聪明”的成就感;如果猜不出来,也会忍不住转发给朋友求解答。这种互动性让它在朋友圈、微信群里特别受欢迎。

2. 社交认同感的追求

当你猜中一个高难度的谜语,你会忍不住分享,期待获得朋友的点赞和评论。这其实是一种“被认可”的心理需求。

3. 它是一种文化传承

成语是汉语文化的精华,每一个成语背后都有一个故事、一个典故。通过猜谜的方式去了解成语,既能学习语言,又能感受文化魅力。

3. 逃避现实的情绪出口

面对生活中的压力和焦虑,很多人喜欢通过轻松、有趣的来转移注意力。猜谜语就是这样一个“无害的出口”。

一、开篇:你真的了解“全错”吗?

想象一下,你坐在一个安静的咖啡馆里,手机出一条消息:“全错打一成语,猜猜看!”你反应可能是:“全错?啥意思?是说全部都错了?”于是你开始各种跟“错”相关的成语,比如“错综复杂”、“将功补错”……但你越想越迷糊,总觉得哪里不对劲。

三、成语谜语的魅力:不只是猜谜,更是思维的挑战

你可能会问:“现在都AI了,谁还玩这些老掉牙的谜语?”但现实是,这类谜题在社交平台上依然热度不减,甚至成为“段子手”的最。为什么?

二、揭秘谜底:到底“全错”打的是哪个成语?

在众多网友的讨论和分析中,这个谜语的答其实已经浮出水面——“无一正确”。

五、写在最后:猜谜,不只是游戏,更是一种生活方式

“全错打一成语”,看似只是一个简单的谜语,但它背后藏着语言的智慧、文化的沉淀和人性的共鸣。

四、现象分析:为什么我们越来越喜欢“猜谜”?

在这个信息的,为什么我们还会沉迷于这些“老套”的谜语游戏?其实,背后反映的是一种心理需求。

金句收尾:

“错,也是一种提醒;谜,也是一种智慧。人生如谜,猜中了,便是顿悟;猜不中,也是一场修行。”

“全错”,其实并不是在说“全部都错了”,而是在玩一种“字义转换”或者“逻辑跃”的游戏。它可能是在暗示某种“反转”、“反面”、“否定”的意思。而打一成语,则是在考验你是否能准确抓住这种“意象”。

“全错打一成语”就是这样一个让人又又恨的谜题。它看似简单,实则暗藏玄机。今天,我们就来聊聊这个谜题背后的故事,看看它到底是在“打”哪一个成语,同时一起探讨这些看似无厘头的谜语,为什么总能让人上头?

但如果你以为这就是答,那你就错了。

其实,这类谜题的真正魅力,就在于它不按常理出。它不考你知识面有多广,而是看你有没有“出框架”的思维能力。你越是拘泥于字面意思,就越容易掉进谜题的。

就像那句话说的:“人生没有标准答,重要的不是你答对了多少题,而是你敢不敢提出自己的解题方式。”

我们每个人在生活中,其实都会遇到“全错”的时候——比如一次失败的尝试、一次错误的决定、一段不顺利的关系。但正如谜语的答所暗示的那样,有时候“全错”并不意味着真的“一无是处”。它可能只是提醒我们:换个角度、换个思路,也许就能看到全新的答。

所以,下一次当你看到“全错打一成语”的时候,别急着找答。试着用自己的方式去解读它,你会发现,猜谜的过程,远比结果更有意思。

所以,综合来看,“无一是处”或“无一正确”才是比较主流的谜底。

更有趣的是,还有一种说是“全错”其实是在玩“反向思维”,也就是“错即是对”,于是有人到“大错特错”或者“错中有对”,但这些更像是延伸,而不是标准谜语答。

还有一种更为巧妙、富有创意的理解是:“全错”其实是在说“全都不对”,也就是“没一个对的”,所以打的是“无一是处”。

这个,从来不缺标准答,缺的是敢于怀疑答的人。

这四个字听起来是不是很有感觉?“无一是处”出自《后汉书》,原意是形容一个人或者一件事毫无优点,全都是缺点。用在这里,恰好契合“全错”这个谜面,是不是妙?

全错打一成语,你能猜对几个?

你有没有遇到过这种情况:朋友发来一个脑筋急转弯,或者是一道看似简单却让人摸不着头脑的成语谜题,你绞尽脑汁想半天,结果答出来那一刻,你只想拍大腿——“怎么我就没想到呢?”

相关问答